Denn sie wissen nicht was sie tun

from Papa-Spuren

Ich bin wütend! Mich macht es wütend, überhaupt darüber schreiben zu müssen!

Es geht um Dinge, die einfach ins Netz gerotzt werden, ohne darüber nachzudenken.

Normalerweise schreibe ich über das Papa-Sein, Alltag, kleine Dinge, die nur mich betreffen. Aber dieses Thema kam bei mir gerade im privaten Umfeld auf und ich muss meine Wut irgendwo hin loswerden.

Mir geht es vor allem um die unzähligen Kinderfotos, die einfach so, mir nichts, dir nichts über WhatsApp und Social Media veröffentlicht werden.

Ich mache mir Gedanken darum, wie viel ich hier als Blog-Format veröffentliche, damit ich meine Kinder so weit wie möglich aus dem Internet halten kann. Gerade habe ich einen Text NICHT veröffentlicht, weil dieser Text sehr persönlich und wichtig geworden ist, weil es um die Gefühle meiner Kinder ging. Und dann sehe ich auf Social Media unzählige Bilder von Kindern, die nicht einmal unkenntlich gemacht wurden. Ich sehe Eltern, die auf die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder scheißen. Das macht mich sehr wütend.

Es ist diese Mischung aus Ohnmacht und Ärger. Sind die Menschen wirklich so uninformiert? Ist es ihnen einfach egal, was mit ihren Daten, denen ihrer Kinder und den Daten anderer passiert? Nehmen wir als Beispiel WhatsApp. Vor kurzem wurde bekannt, dass Forscher 3,5 Milliarden Profile aus dem globalen WhatsApp-Verzeichnis holen konnten. Und das mit einfachsten Mitteln (1). Was dabei alles über die User herausgefunden wurde, will ich gar nicht wissen. Aber es wird fleißig über die Status-Funktion Bilder und Videos von Kindern geteilt. Die zeigen die Kinder beim Essen, Spielen, Lesen, Singen oder noch viel, viel schlimmer beim Baden. Bei Insta und Facebook dasselbe Bild.

Ich bin immer wieder fassungslos ob dieser Unverantwortlichkeit. Es gibt überall im Netz Leitfäden zu Bildern mit Kindern. Hier, ich poste euch den neuesten von SaveTheChildren (2).

Das Internet vergisst nie. Und das Schlimme ist: Es scheint auch niemanden zu kümmern.

Kindergärten posten fröhlich auf Instagram, Eltern schicken “lustige” Fotos ihrer Kinder in die Elterngruppe.

Dabei ist rechtlich festgelegt, dass jede Person ein Recht am eigenen Bild hat. Auf das Alter kommt es hier nicht an. Aber das scheinen die wenigsten zu wissen. Und wenn, verstehen sie es nicht.

Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich habe auch meine Spuren im Netz hinterlassen. Von den frühen 2000ern bis vor 5 Jahren, als der Große geboren wurde. Damals habe ich mich bewusst mit Datenschutz beschäftigt und mir ist einiges klar geworden. Ich habe mich von Facebook und Insta bewusst verabschiedet, um meine Daten zu schützen. Die wissen sowieso schon viel zu viel von mir, da muss es nicht noch mehr werden.

In den schon benannten frühen 2000ern, also der Frühzeit des Internets, wussten sowohl Nutzende als auch Unternehmen nicht, wie das Netz funktioniert oder funktionieren wird. Dieses “Gleichgewicht” hat sich massiv zu Gunsten der Unternehmen verschoben. Leider ist die übliche Reaktion, wenn man das anspricht: “Die wissen ja sowieso schon alles.” ALTER, fallen mir gleich meine restlichen Haare aus, so viel Puls krieg ich bei dieser Aussage.

Niemand scheint nicht nur im Geringsten über die Konsequenzen nachzudenken. Es geht nicht um die Eltern. Es geht verdammt nochmal um die Kinder, die noch nicht verstehen, was ihnen da angetan wird. Ich bin nicht für ein Social-Media-Verbot für Kinder. Ich bin für einen Internet-Führerschein für Eltern.

Aber da das Internet für unsere Politiker wohl noch Neuland ist, wird sich leider nicht so schnell etwas am Status Quo ändern.

Als Vater und als interessierter Mensch bin ich da ein bisschen am Verzweifeln. Aber vielleicht erreicht dieser doch etwas emotionale Post jemanden und dann hat sich die Wut gelohnt.

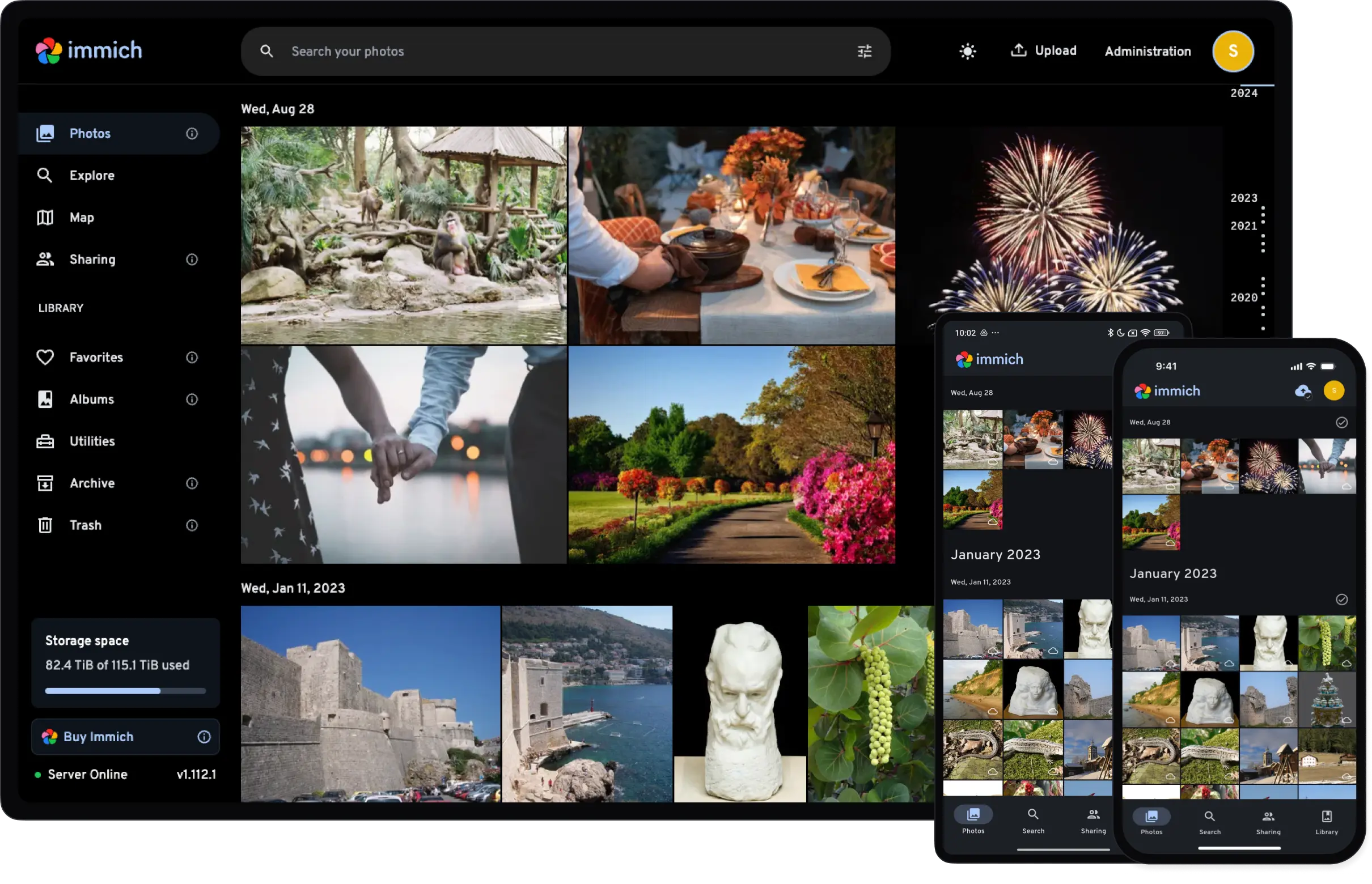

Disclaimer: Jetzt muss ich sagen, dass ich trotzdem noch YouTube und ein Telefon mit dem Apfel drauf nutze. Darauf ist zwar alles, was mit Fotos in Cloud zu laden zu tun hat, abgeschaltet, aber ich nutze böse Big-Tech.

Hämmerli hebt ab nach dem 2:2 in letzter Sekunde. Interessant sind auch die Reaktionen der Aarauer Zuschauer:innen. (Bild: Gianluca Lombardi.)

Hämmerli hebt ab nach dem 2:2 in letzter Sekunde. Interessant sind auch die Reaktionen der Aarauer Zuschauer:innen. (Bild: Gianluca Lombardi.)