Soll die Arbeit belohnt werden oder nicht? – Benjamin R. Tucker

Soll die Arbeit belohnt werden oder nicht?

In No. 121 von Liberty kritisierte ich einen Versuch Kropotkins, den Kommunismus und Individualismus als identisch hinzustellen. Ich beschuldigte ihn, „die wahre Frage, ob der Kommunismus es zulassen werde, dass das Individuum selbstständig arbeite, Werkzeuge eigne, seine Arbeit oder deren Produkte verkaufe und die Arbeit Anderer oder deren Produkte einkaufe“, ignoriert zu haben. In den Augen des Herrn Most ist das etwas so Unerhörtes, dass er beim Abdruck des Satzes die Worte „die Arbeit Anderer“ in grosser Fettschrift setzte. Als Kommunist muss Herr Most, wenn er konsequent sein will, überhaupt jeden Kauf und Verkauf verwerfen, aber warum er sich besonders gegen den Kauf und Verkauf der Arbeit auflehnt, kann ich nicht verstehen. In Wahrheit ergibt sich aus einer letzten Zergliederung, dass Arbeit allein das Recht hat, gekauft und verkauft zu werden. Hat der Preis irgendeine andere gerechte Basis als die Kosten? Und gibt es sonst etwas, das Kosten verursacht, ausser der Arbeit oder Leiden (eine Form der Arbeit)? Die Arbeit soll bezahlt werden! Schrecklich, nicht wahr? Glaubte ich doch, der Umstand, dass sie nicht bezahlt wird, sei das ganze Unglück. „Unbezahlte Arbeit“ war stets die Hauptbeschwerde aller Sozialisten, und dass die Arbeit ihren Lohn erhalte, war ihr Hauptkampf. Angenommen, ich hätte zu Kropotkin gesagt, die wahre Frage sei, ob der Kommunismus den Individuen erlaube, ihre Arbeit oder Produkte zu ihren eigenen Bedingungen auszutauschen. Wäre Herr Most wohl so entrüstet gewesen? Würde er das in Fettschrift gedruckt haben? Und doch habe ich in einer andern Form genau dasselbe gesagt.

Wenn Diejenigen, welche den Lohn, d. h. den Kauf und Verkauf der Arbeit verwerfen, fähig wären, ihre Gedanken und Gefühle zu analysieren, so würden sie einsehen, dass es nicht der Umstand des Kaufs und Verkaufs der Arbeit ist, der ihren Zorn erregt, sondern der Umstand, dass eine ganze Klasse für ihren Lebensunterhalt auf den Verkauf ihrer Arbeit angewiesen ist, während eine andere Klasse durch gesetzliche Privilegien der Notwendigkeit der Arbeit überhoben ist, Privilegien, welche letztere Klasse in den Stand setzen, Etwas zu verkaufen, das nicht Arbeit ist und das in der Abwesenheit jener Privilegien Allen zu Gute käme. Und gegen einen solchen Stand der Dinge protestiere ich so sehr wie irgend Einer. Doch von dem Augenblick ab, wo das Privilegium abgeschafft wird, wird die Klasse, die es jetzt geniesst, sich genötigt sehen, ihre Arbeit zu verkaufen, und dann, wenn Nichts mehr vorhanden ist als Arbeit, um Arbeit zu kaufen, wird der Unterschied zwischen Lohngeber und Lohnempfänger aufgehoben und Jeder wird ein Arbeiter sein, der mit seinen Nebenarbeitern in Tausch steht. Das Ziel des anarchistischen Sozialismus besteht nicht in der Abschaffung des Lohns, sondern darin, Jeden auf seinen Lohn zu verweisen und ihm den vollen Betrag desselben zu sichern. Was der anarchistische Sozialismus abzuschaffen bestrebt ist, ist der Wucher. Nicht der Arbeit, dem Kapital will er die Vergütung nehmen. Er besteht nicht darauf, dass die Arbeit nicht soll verkauft werden; er besteht darauf, dass das Kapital nicht auf Wucher soll verdungen werden.

Aber, wendet Herr Most ein, diese Idee eines freien Arbeitsmarkts, aus dem das Privilegium ausgeschieden ist, ist weiter nichts als „konsequentes Manchestertum“. Nun, was kann ein Mann, der sich zum Anarchismus bekennt, besseres wünschen, als das? Denn das Prinzip des Manchestertums ist Freiheit, und konsequentes Manchestertum ist konsequente Befürwortung der Freiheit. Die einzige Inkonsequenz der Manchesterleute liegt in ihrer Untreue gegen die Freiheit in einigen ihrer Phasen. Und diese Untreue gegen die Freiheit in einigen ihrer Phasen ist gerade die verhängnisvolle Inkonsequenz der „Freiheit“ und ihrer Partei, und der einzige Unterschied zwischen ihnen und den Manchesterleuten besteht darin, dass in vielen Beziehungen, in welchen die letztern untreu sind, die erstern treu sind, während in andern Beziehungen, in welchen die letztern treu sind, die erstern untreu sind. Ja, echter Anarchismus ist konsequentes Manchestertum und kommunistischer oder Pseudoanarchismus ist inkonsequentes Manchestertum. „Ich danke dir, Jude, für dieses Wort.“

T.

(Libertas 3, Samstag, 21. April 1888, S. 5.)

Anmerkungen

Anmerkung zum letzten Satz: In der ersten Szene des vierten Aufzugs von Shakespeares Der Kaufmann von Venedig wird die Klage des Shylock, dem jüdischen Geldverleiher, gegen den glücklosen Kaufmann Antonio vor dem Dogen verhandelt. Weil Antonio das geliehene Geld nicht zurückzahlen kann, schuldet er dem Shylock „ein Pfund Fleisch“ aus seinem Körper. Die als Advokat Balthasar verkleidete Portia rettet Antonio mit einer Spitzfindigkeit: Zwar habe Shylock Anspruch auf das Fleisch, nicht jedoch auf das Blut Antonios, er dürfe also beim Herausschneiden keinen Tropfen Blut vergiessen. Tue er es doch, so drohe ihm die Todesstrafe und alle seine Güter würden vom Staat konfisziert. Als Shylock daraufhin erwiedert, „gebt mir mein Kapital, und lasst mich gehn!“, ruft Graziano, ein anwesender Freund Antonios aus: „Dank, Jude, dass du mich das Wort gelehrt.“ (in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel von 1799; im Original: „I thank thee, Jew, for teaching me that word.“]). Beim letzten Satz in diesem Beitrag Tuckers, der klar als Zitat gekennzeichnet ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine Übersetzung dieses Ausrufs. Zum Verständnis der jüdischen Figur des Shylock vgl. u. a. den Artikel in der Wikipedia.

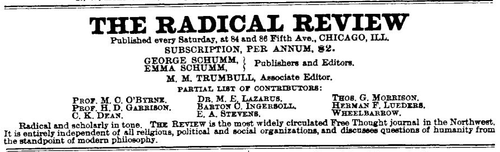

Eintrag der Radical Review in: N. W. Ayer & Son’s American Newspaper Annual: containing a Catalogue of American Newspapers, a List of All Newspapers of the United States and Canada, 1884, Volume 2, S. 978. (Quelle: UNT Digital Library)

Eintrag der Radical Review in: N. W. Ayer & Son’s American Newspaper Annual: containing a Catalogue of American Newspapers, a List of All Newspapers of the United States and Canada, 1884, Volume 2, S. 978. (Quelle: UNT Digital Library)